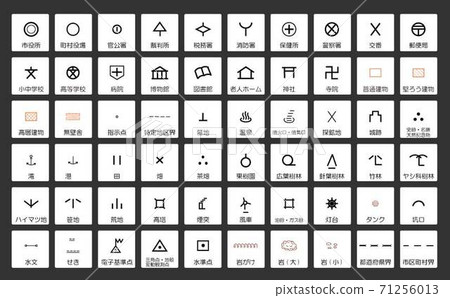

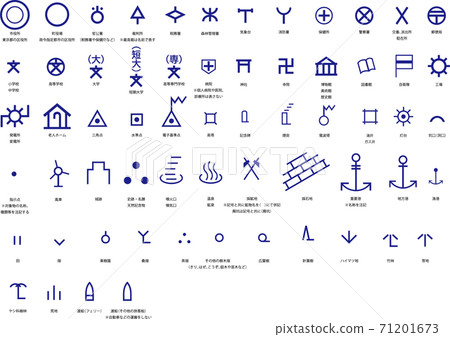

1910년대 지도 기호입니다.옛날 근대 시대의 지도 기호는 현대 사람들은 전혀 모르는 기호가 많습니다. 1910년경에 일본 육측량부가 발행한 고지도에서의 기호를 정리했습니다.지도의 기호는 시대마다 바뀌고 개선되고 개량되었으며, 이후 1930년대 무렵에 이르러 일부가 바뀐 것도 확인할 수 있지만, 그것은 아직 사용할 수 있는 이미지가 확보되지 않아 발굴되는 대로 앞으로도 계속 소개하고자 합니다.아래 이미지들은 모두 하나하나 포토샵에서 볼만하게 다듬은 것으로 각 테마별 이미지 프레임도 직접 제작하였습니다.일본 국토 지리원에서도 이렇게 정리를 하고 있지는 않은 것으로 알고 있습니다.* 국토지리원은 국토교통성 소속 측량행정을 관장하는 특별기관이다. 이바라키현 쓰쿠바시에 위치한 https://www.gsi.go.jp/) [1910년대 지도 기호]경계

군인.

* 진수부 : 구 일본해군에서 소관 해군구의 경비·방어에 관하여 소속 부대를 감독한 기관.요코스카, 구레, 사세보, 마이즈루의 각 군항에 설치되었다. 건물

* 총묘 건물이란 지도 제작에 있어 축척상의 제한에 따라 필요에 따라 세세한 것, 밀집된 것을 대담하게 파악하고 간략화하여 표시하는 것을 말한다. 예를 들어 밀집 시가지는 모든 집을 일일이 집집마다 다 그릴 수 없기 때문에 가구 군락지 전체를 비스듬히 그리는 등의 표시를 말한다. 철도

본전으로, 되돌아가

선박

수로.

* 첫 번째 항목은 원본 문서의 이미지 크기가 너무 작아서 글씨를 알 수 없다.* 석재 시설의 시설-소라는 것은 정확히 어떤 시설인지 잘 모르겠다.* 수제 : 강의 흐름을 바꾸거나 물의 흐름을 약화시키기 위해 제방에서 강으로 뛰쳐나가게 하는 공작물.(=엄): ‘머물다’라는 한자인데, 이 수로는 어떤 수로를 말하는 건지 모르겠다.* 시오이리 강 호수나 강에 바닷물이 들어오는 곳

* 아와타리: 직역하면 줄타기. 강 양쪽에 굵은 선을 걸어놓고 그 선을 그어 배를 건너는 것. 급류 등으로 노를 사용할 수 없는 장소에서 행해진다.* 차량 보관소는 차량이 건널 수 있는 수로를 말한다.* 도보소 : 도보로 물을 건너는 곳.* * 통승 : (흐름을 좋게 하는 손) 물을 원하게 해주는 어떤 조절(손, 피트ing) 장치를 말하는 것 같다. 식생

* 잣나무: 솔솔, 잣나무 대한민국에서는 설악산에서만 자생한다.* 고목 및 꽃나무와 침엽수 활엽수는 같은 기호에 중간에 점을 찍어두면 ‘통화 곤란’ 지역이 된다. 통화 곤란이란 경제적 가치가 별로 없는 고목림이나 활엽수 침엽수림 등을 가리키는 것 같다.(추측)* 장작울타리

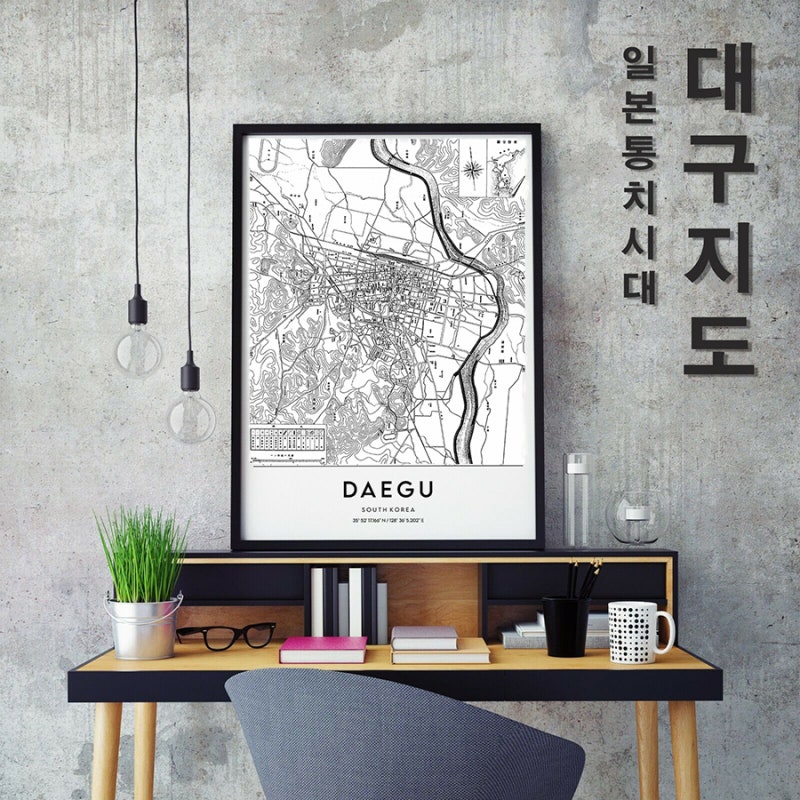

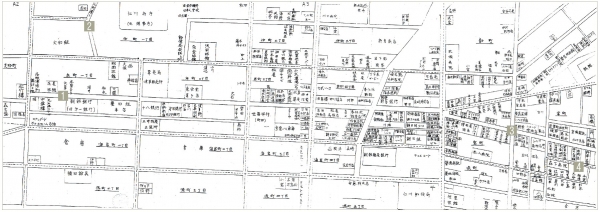

지형.* 비막이: 빗물의 침식작용에 의해 생기는 작은 골짜기 모양의 지형. * 붕토 : 지면이 무너진 곳 * 유암 : 용암이 흐른 형태 그대로 굳어진 곳 * 은현암 : 수면 아래 바위 * 은현니 : 수면 아래 진흙 * 바위 절벽 : 이 해석이 맞는지 모르겠다. 사전에 없는 단어다. 게다가 무너지는 흙과 기호의 모양이 거의 같다.* 산암 : 큰 바위가 있는 곳 * 돌무더기 위 ※해자와 제방의 차이는 붓질이 안쪽이면 해자, 바깥쪽이면 제방. 벼랑도 붓질 방향은 아래다. 채취소* 황산제일철, 녹반, 멜란텔라이트(Melanterite) FeSO4 서울 은평구 녹번동은 서대문구 홍은동 사거리에서 녹번동으로 넘어가는 고개로 고개 돌벽에서 황산제일철인 속칭 ‘녹반’이 생긴 데서 유래한 이름이라고 한다. 옛날에는 염증 치료, 염료 등으로 쓰였고 현대에는 철분 보충 빈혈, 비료, 염료, 하수 처리제, 부식 방지제 등 다양하게 쓰인다. 특정 지구* 분천 : 지상으로 분출하는 지하수나 광천표지판* 험조장 : 조수의 수위를 측정하는 곳이다. 건물 안에 해면의 오르내림을 연속적으로 기록하는 험조가 들어 있다.* 등롱: 전등이 없던 시절 가로등이나 도표 역할을 했다. 형태는 두 종류로 위에서 매달아 놓은 등롱과 받침대에 세우는 등롱으로 나뉜다. 현재는 사찰 헌등용이나 정원 관상용으로 볼 수 있다.* 입표 : 암초나 여울 등에 세우는 경계표지 행정지도에 관한 지식이라는 것은 40년 전 고등학교의 국토지리와 교련시간의 독도법 지식이 전부이기 때문에 사실상 문외한이지만 이번 기회에 지도 기호를 작성하면서 지도에 관한 상식이 많이 늘어나 공부가 되었습니다.반면 조선은 19세기 중반까지는 이런 상태였습니다.1832년 대구지도그리고 위의 일본 지도기호가 사용되던 같은 시기인 1907년(대한제국 광무 11) 6월 장지연이 애국심을 고취시키기 위해 저술한 지리교과서 『대한신지지』에 수록된 부도만을 모아 만든 지도책이 있는데, 그 중에서도 경기도와 경상북도입니다. 내용은 1899년 대한제국학부국에서 발행한 대한전도와 거의 같다고 합니다.축척 350만분의 1의 지도로 근대적 경위선망이 사용되었고 방위, 범례 등이 기호로 표현되었습니다. 특히 경도선은 19세기 후반에 제작된 지도에서 흔히 볼 수 있는 중국 베이징을 기준으로 하는 선이 아니라 영국을 기준으로 사용하고 지형을 우모식으로 표현하는 등 전통적인 기법보다는 서양식 근대적 기법에 의해 만들어진 지도입니다.그러나 위의 일본이 사용한 세분화된 체계화된 지도 기호에 비추어 지극히 초보적인 수준의 지도로 보입니다.위 지도보다 10년 앞선 1897년에 작성된 도쿄 일목신도